Кэмпо - традиция воинских искусств.

Стр.11____________________

Наследие великих матеров.

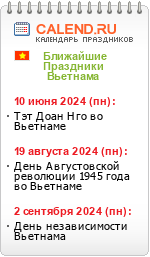

В современном мире воинские искусства Востока до сих пор вызывают немало противоречивых толков и представлений. В тех странах, где дзю-до, каратэ, айки-до, Шаолинь-сы-цюань, Тайцзи-цюань и прочие систематизированные традиционные формы рукопашного боя не прижились, о них судят главным образам по кинофильмам и случайным журнальным публикациям. В США, Франции, ФРГ, Голландии, Англии, где история многочисленных школ боевых единоборств восточного происхождения насчитыавет уже несколько десятилетий, с информацией дело обстоит лучше. Выходят десятки книг и журналов, раскрывающих практические аспекты тех или иных школ воинских искусств, методические пособия, исторические обзоры. Тем не менее трудно назвать работу европейского или американского автора, которая бы охватывала весь спектр проблем, заключённых в понятии "воинские искусства". Содержательны, но отнюдь не исчерпывающи книги по военно-прикладным видам спорта, опубликованные за последние годы в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме; они освещают лишь частные вопросы или дают пересказ расхожих легенд. При этом работы восточных мастеров зачастую овеяны мистическим флером, изобилуют излишней экзотикой.

Растущий год от года поток специальной литературы по сути дела не проясняет главного глубинного смысла и внутреннего содержания кэмпо как древнего искусства борьбы, как науки жизни, которая совершенствовалась на протяжении тысячелетий, оставаясь уникальной сокровищницей знания для народов Востока. Чтобы приблизиться к истокам кэмпо как Учения, необходимо рассматривать его во всей совокупности исторических, религиозно-философских, культурных и медико-биологических факторов.

Предлагаемая читателю книга - это попытка дать комплексный анализ зародившегося в Китае "искусства борьбы" и на примере Японии проследить развитие традиции до наших дней. Историческое понятие "воинские искусства" (яп. бу-дзюцу, кит. у-шу, кор. тэквон-до, вьет. во-дао) включало все области человеческой деятельности, относящейся к войне и военному делу, в том числе рукопашный бой без оружия, а также с оружием, стрельбу и метание различных снарядов, вольтижировку, акробатические трюки в театральных поединках, а также принципы общевойскового боя, элементы армейской стратегии, фортификации и т.п. Соответствующий психофизический тренинг считался необходимой составной частью любой разновидности у-шу.

Стр.13____________________

Японское слово кэмпо как родовое понятие записывается теми же иероглифами, что и китайское цюань-фа, корейское квон-поп, вьетнамское куэнь-фат. Прямое его значение - "Учение кулака", "Праведный Закон кулака" или "наука рукопашного боя". В ряду этих равнозначных наименований японский термин получил наиболее широкое распространение и в наибольшей степени соответствует тематике данной книги. Если в Китае под цюань-фа чаще понимается кулачный бой без оружия, то в Японии понятие кэмпо включает любые систематизированные виды борьбы, в которых допускается использование оружия. В том же значении употребляется термин кэмпо на Западе, хотя порой встречается и вульгаризованное его толкование как одной из военно-прикладных школ новейшего времени.

В Европе и Америке все виды китайских воинских искусств нередко объединяются термином кун-фу. Однако само понятие кун-фу, проникшее на Запад в начале ХХв. и укоренившееся в послевоенный период, совершенно неадекватно тому, что оно сейчас обозначает. Слово кун-фу, взятое на вооружение европейцами, происходит от китайского гун-фу - "усердные занятия", "тренировка" в любом виде физической и духовной культуры. К воинским искусствам гун-фу прямого отношения не имело и не имеет. Это искусственное обозначение "китайского бокса", несущее в себе целый комплекс заведомо искажённых представлений с сильным налётом "восточной экзотики". Именно поэтому слово кун-фу, хотя в наши дни оно и перекочевало в новом значении из США, Англии и Франции обратно, в Гонконг и на Тайвань, неприемлемо. Кроме того, китайское понятие кун-фу - не лучшее определение для воинских искусств Японии, о которых идёт речь в книге. Может быть, универсального определения родственных комплексов воинских искусств вообще не существует, но кэмпо представляется наиболее точным из всех возможных вариантов. Тем не менее, поскольку слово кэмпо не отражает национальной специфики и своеобразие различных ответвлений, избежать использования некоторых китайских, японских или корейских терминов в работе оказалось также невозможным, тем более что все они давно уже имеют хождение в странах Запада.

Какой же смысл заложен в понятие кэмпо? Однозначно ответить нелегко. Кэмпо - это учение, сложный комплекс духовной и физической культуры, это многовековые традиции борьбы, находящиеся в непрестанном развитии. Кэмпо - также и путь реализации популярной на Востоке концепции единства микрокосма человеческой личности и макрокосма, достижения гармонии с миром и самим с собой.

Стр.19____________________

В Китае, Японии, в Корее и во Вьетнаме понятие воинских искусств наделялось совсем иным смыслом, нежели на Западе. Не победа над противником была конечной целью изучения кэмпо, но победа над самим собой, преодоление собственных слабостей и недостатков. Школа кэмпо становилась школой жизни.

Система обучения в кэмпо, как небо от земли, была далека и от спорта, и от военно-прикладных дисциплин. Впрочем, это сравнение обратимо, поскольку в восточной космологии человек считается порождением Неба и Земли, а значит, сочетает в себе оба начала. Со временем классические воинские искусства нашли применение и в спорте, и в кровавых битвах, но ни то, ни другое не определяет их изначальной сущности. Если бы дело было только в приёмах борьбы, кэмпо скорее всего окончательно выродилось бы после появления огнестрельного оружия, как это произошло с рыцарскими единоборствами в Европе. Однако традиция живёт.

Мастера кэмпо неизменно становились героями народных преданий и легенд, рыцарских баллад, сказаний, романов и драм, а в наши дни они заполонили кино и телеэкраны. Среди подобных героев можно выделить знаменитых военноначальников, предводителей народных восстаний, странствующих рыцарей - защитников угнетённых и обездоленных, профессиональных телохранителей и охранников купеческих караванов, вольных самураев-ронинов, монахов-ямабуси, средневековых лазутчиков-ниндзя, основателей и наставников различных школ воинских искусств.

В средние века воинские искусства требовали от человека всей жизни. Их девизом было: "Всё или ничего!". Старые мастера сравнивали кэмпо с кипятком - стоит ослабить огонь в груди, и кипяток превратится в простую воду. Но сами по себе занятия воинскими искусствами не обязательно должны были превратить человека в сурового подвижника, чуждого радостям жизни. Пламя, возникшее из внутренней энергии, не сжигало - оно дарило тепло и свет. Самопознание в процессе освоения воинских искусств обостряло и восприимчивость человека к прекрасному, к живой природе, к искусству.

Не случайно понятия вэнь(культура) и у(воинственность) в истории далневосточной цивилизации не только соприкасаются друг с другом, но и тесно переплетаются. В конфуцианском комплексе "шести искусств"(лю-и) наряду с этикетом, музыкой, каллиграфией и математикой значились также управление колесницей и стрельба из лука. Но в действительности значение воинских искусств было гораздо шире. Если считать изящные искусства одной половиной духовной жизни образованного человека, то второй половиной, несомнено, будут для Японии, Китая, Кореи и Вьетнама искусства воинские во всей их сложности и многоплановости. Ли Бо, великий поэт эпохи Тан, был прекрасным фехтовальщиком, знаменитый Фехтовальщик Миямото Мусаси был прекрасным художником. Крупнейший в Японии теоретик воинских искусств, дзэнский патриарх Такуан писал стихи и эссе. Изрядная часть трактатов и наставлений по кулачному бою в Китае представляет собой поэмы с красочными сравнениями и впечатляющими метафорами. В Японии на дипломах самурайских военных школ красовались пейзажные танка... Настоящий мастер должен был в равной степени владеть мечом и кистью, знать чайную церемонию и искусство арранжировки цветов.

Самый заметный вклад воинские искусства Китая и Японии внесли в развитие классического театра. Тщательно разработанные комплексы формальных упражнений с оружием и без оружия вошли в режиссуру пекинской оперы, спектаклей ноо и кабуки. Японские актёры изучали технику фехтования на мечах и копьях, чтобы овладеть пластикой настоящего бойца. В Ките с той же целью разучивали формальные упражнения у-шу. Многие постановки театра кабуки по обилию батальных сцен напоминали рыцарские турниры, а турниры при дворе цинских императоров выливались в театральные действа.

Чувство ритма, столь необходимое в воинских искусствах, роднит их с музыкой. Человек постигает свою природу входя в ритм бесконечных превращений, ощущая пульсацию мироздания в собственном сердце. Да и весь процесс изучения кэмпо, от азов до вершины, похож на занятия музыкой. Вначале заучиваются ноты, потом разыгрываются скучные гаммы, от них следует переход к этюдам, потом к сложным пьесам, симфониям. Наиболее одарённые мастера творят подобно композиторам, добиваясь нового звучания тела и духа в едином ритме Вселенной. Не потому ли сегодня кэмпо находит многочисленных поклонников на всех континентах, в десятках стран?

Между тем, ещё сравнительно недавно воинские искусства Востока оставались вне поля зрения европейцев. Некоторые даже не догадывались об их существовании. Появившиеся в печати упоминания о странном "китайском боксе" и самурайской борьбе "джиу-джитсу" не только не проясняли положение вещей, но, наоборот, ещё больше его запутывали. В конце прошлого века в Европе сложился стереотип низкорослого и слабосильного азиата. Образ китайца с длинной косой ассоциировался с прачечными, закусочными - с чем угодно, только не с борьбой. Точно также в сознании обывателя воспринимались японцы, корецы, вьетнамцы. Подавляя крестьянские восстания в Китае, навязывая Японии неравноправные договоры, нещадно эксплуатируя народы Индокитая, империалистические державы везде и всюду на Востоке проводили политику силы. Успехи молодого империалистического хищника, Японии, в войнах против Китая и России явились неожиданностью для всего цивилизованного мира. Впервые стали серьёзно говорить и писать о воинском духе японцев, об их фанатической смелости, презрении к смерти и удивительной физической подготовке. Мода на джиу-джитсу(дзю-дзютсу) захлестнула Лондон, Париж, Берлин, Вену и Петербург. На фотографиях и гравюрах начала века запечатлены румяные, усатые здоровяки в халатиках, подвязанных пышным бантом,- первые энтузиасты джиу-джитсу. Стараясь приспособить диковинные приёмы к знакомой классической борьбе, они не слишком церемонились с ритуалом и, видимо, совершенно не беспокоились о своей душевной гармонии. Однако увлечение модным спортом скоро прошло, оставив след лишь в новеллах Конан-Дойля, в некоторых разведцентрах европейских стран, да в секциях советского самбо. О "самурайской борьбе" снова надолго забыли и вспомнили только после второй мировой войны, на сей раз уже в оккупированной Японии. И тогда началась эпоха "восточного Ренессанса" на Западе. Вместе с дзэн-буддийской литературой, живописью, архитектурой воинские искусства Востока пришли в Европу и Америку, прочно обосновались в больших городах, вскружили головы молодым людям и озадачили стариков.

Причин успеха кэмпо в послевоенном мире можно назвать намало. В первую очередь - это кризис моральных ценностей технократических цивилизаций Запада, побудивший молодёжь искать выход из тупика в самых неожиданных напрвлениях: в битничестве, в рок-музыке, в демонстрации протеста. Многи предпочли в качестве панацеи от болезни века восточную философию, пытаясь по-своему интерпретировать индуизм, даосизм и буддизм. Одной из самых заманчивых и увлекательных форм "восточной мудрости", имеющей также прикладное значение, оказалось кэмпо.

Та лёгкость, с которой дзю-до завоевало сердца и вошло в олимпийскую программу, говорит прежде всего о том, что кэмпо, зародившееся на Востоке изощрённое и систематизированное искусство борьбы, практически не знает границ и может адаптироваться в любых условиях, отвечая интересам человека на всех континентах. Вслед за дзю-до и джиу-джитсу на Запад пришли каратэ и кун-фу, кэн-до и тэквон-до, айки-до и вьет-во-дао. Грандиозный по масштабам бум воинских исусств сопровождается безудержной пропагандой "восточной морали" - действительных или мнимых этических ценностей, лежащих в основе всего комплекса воинских искусств Востока. И вот тут необходимо отделить зёрна от плевел.

Каждый из миллионов и миллионов ревнителей традиционных воинских искусств наверняка задаёт себе вопрос: зачем это нужно? В самом деле, зачем? Одним для достижения уверенности в себе, сознания собственной силы, другим - чтобы побить рекорд, выиграть первенство, третьим, чтобы научиться драться. И далее следует вывод: а уж если драться, то как, как это делали самураи,- жестоко и самозабвенно, до победы. Такой подход превалирует во многих спортивных клубах, диверсионных центрах, лагерях морской пехоты. Но люди, усвоившие технику насилия и убийства, жаждущие опробовать её в деле, забывают первую заповедь кэмпо: никогда не вступать в бой без благородной цели или если тебе не угрожает смертельная опасность. Кэмпо - оружие разрушения, но для его основоположников оно было оружием созидания, созидания самого человека, его тела и духа, его Формы и его Содержания.

Конечно, в наши дни воинские искусства уже не те, что были несколько веков назад,- сохранявшиеся в неприкосновенности тысячелетиями, в ХХ веке они стали рассыпаться, словно карточные домики. Жизнь берёт своё. Если когда-то наставник фехтования или кулачноя боя мог провести всю жизнь в горах, или же день и ночь нести стражу в княжеском замке, то сейчас ни то, ни другое невозможно. Придя из спортзала, где он только что бился на копьях в подражание своим воинственным предкам, человек переодевается и идёт в магазин. На обратном пути он заходит в кино, чтобы посмотреть очередной боевик. Вместо сложения стихов, он читает газету, вместо созерцания луны - включает телевизор.

Да, мир уже не тот... И всё же, чего ради люди ХХ века снова и снова припадают к иссякающему ручью традиции кэмпо? Что влечёт их из цехов и уютных кабинетов, от стадионов и теннисных кортов под сумрачные своды до-дзё, зала Постижения Пути?

Стр.25____________________

Небо - Земля - Человек.

Продолжение следует...